মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৪০ অপরাহ্ন

করোনাকালের অর্থনীতি

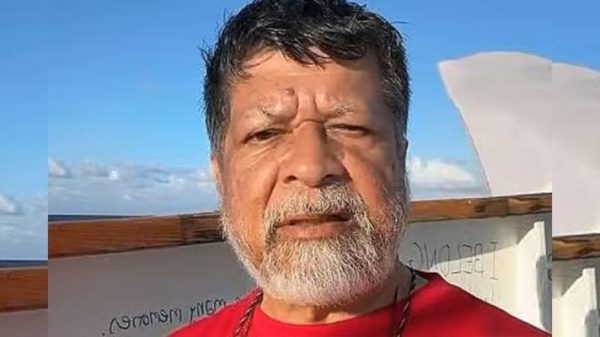

হোসেন জিল্লুর রহমান:

বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে শুরু থেকে এখানে সমন্বিত পদক্ষেপ ছিল না। ছিল না কোনো মানসিক প্রস্তুতি। গত বছরের ১৮ই মার্চের পর যখন দেখা গেল যে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে লকডাউন দেওয়া হলো। সেটাও দেওয়া হলো এক প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে লকডাউন না বলে সাধারণ ছুটি বলা হয়েছিল। মেসেজের অস্পষ্টতার কারণে বিরাট একটি জনগোষ্ঠী তখন সত্যি সত্যি ‘সাধারণ ছুটি’ ভোগ করতে গ্রামের বাড়িতে বা বিনোদন কেন্দ্রে পাড়ি জমিয়েছিল। এই ছিল করোনাকালের একেবারে শুরুতে এক অদ্ভুত অধ্যায়।

করোনায় যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র লকডাউনই কারণ ছিল না। লকডাউন দীর্ঘমেয়াদি ছিল না, কেননা মে থেকেই মোটামুটি সবকিছু চালু হয়েছে। করোনার ধাক্কা দেশের অর্থনীতিতে কয়েকটা ধাপে পড়েছে। একটা হলো যে বিশ্ব অর্থনীতির যে মন্দা এসেছে তার সূত্র ধরে বাংলাদেশে যে রপ্তানিনির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল তারা ধাক্কা খেয়েছে। তার মধ্যে তৈরি পোশাক খাতসহ কিছু অংশ ফিরে এসেছে। তারপরেও অনেকগুলো খাত আছে, আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যেমন সাতক্ষীরা-খুলনার কাঁকড়া রপ্তানি যারা করত তারা কিন্তু উঠে আসতে পারেনি। আরেকটা হলো লকডাউনে তাৎক্ষণিক একটা ধাক্কা এসেছে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাধারণ ছুটি তুলে নেওয়া হলেও মানুষের সাধারণ অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো এখনো ফিরে আসেনি। যেমন ধরেন, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ব্যবসা এখনো পুরোদমে চালু হয়নি। শিক্ষা কেবল একটি প্রতিষ্ঠান না, এর সঙ্গে বড় একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, সেটা এখনো চালু হয়নি। জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫৫ শতাংশ। অথচ যাদের পকেটে টাকা আছে তারা এখনো কিন্তু খরচ করছে না বা করতে পারছে না। এক কথায় বলা যায় চাহিদার একটা সংকট রয়েছে। করোনার নানামুখী অভিঘাত এখনো চলমান। অভিঘাত মোকাবিলায় সরকার নানা ধরনের প্রণোদনা দিতে উদ্যোগী হয়েছে।

তবে প্রণোদনার আলোচনা এক ধরনের পরিসংখ্যানে সীমিত রাখা অর্থবহ নয়। এই যে ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকার কথা, তার মধ্যে তৈরি পোশাক খাত, কিছু বড় বড় শিল্প খাত সিংহভাগ পেয়েছে। যদি অন্য খাতগুলোর দিকে তাকানো যায় যেমন কৃষি খাত, ছোট ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প ওই খাতগুলোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে বটে। তবে সেখানে বাস্তবায়নের হার অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। সুতরাং বরাদ্দের কথা বলে আপনি সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়ল তা বুঝতে পারবেন না। কিছু বরাদ্দ কার্যকর হয়েছে, কিছু অদক্ষতার জন্য বাস্তবায়ন হয়নি। করোনাকালে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে দরিদ্রদের জন্য, বিশেষ করে নগর দরিদ্রদের জন্য একটা সহায়তা ছিল। ৫০ লাখ মানুষকে এটা দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। সেই টাকাটা কত লাখ মানুষ পেয়েছে সেই হিসাবটা আমরা সরকারের তরফ থেকেও পাইনি। এটা সত্যি যে আমাদের সমন্বয়হীনতার একটা বিষয় ছিল। সরকার কোনো কিছুই আগাম প্রস্তুতি নিয়ে করেনি। তবে বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ দুই গোষ্ঠী এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেটা কাজ দিয়েছে। সেটা হলো মার্চ-এপ্রিলে এক ধরনের ভয় কাজ করছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ দুই গোষ্ঠীই ভয় থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে। এই সিদ্ধান্ত কতটা ঠিক ছিল সেটা হয়তো পরে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে।

একটা বিষয় বলতেই হয়, আমাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সরকার দক্ষতা দেখাতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি সরকার এক ধরনের হাল ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে সামাল দিয়েছে সেখানে দুটো ভাগ আছে। সামষ্টিক অর্থনীতির সুযোগগুলো মোটামুটি সামাল দেওয়া গেছে। যেমন তৈরি পোশাক খাত, প্রবাসী আয় এগুলো কিছুটা হলেও উঠে এসেছে। সরকারের সেই অর্থে কৃষি উৎপাদনও বড় ধরনের ব্যাহত হয়নি। সামষ্টিক অর্থনীতি মোটামুটি সামাল দেওয়া গেছে। তবে পারিবারিক অর্থনীতি আমরা যেটাকে মাইক্রো বলি সেখানে বহুমুখী সংকটগুলো ব্যাপক আকারে চলমান আছে। বাংলাদেশে যে ৫৫ শতাংশ জিডিপি সেবা খাত থেকে আসে সেই খাত কিন্তু করোনায় প্রচ- ধাক্কা খেয়েছে। সেই জায়গা এখনো লন্ডভন্ড অবস্থায় আছে। সুতরাং সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক দিয়ে সার্বিক অর্থনীতির অবস্থাটা আমরা বুঝতে পারব না।

পারিবারিক অর্থনীতির দিকে যদি আমরা নজর দিই। পিপিআরসি ও বিআইজিডি দুটো গবেষণা করেছে এপ্রিলে এবং জুনে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আরও একটি গবেষণা হবে। এই অর্থনৈতিক ধাক্কা কেমন ছিল সেটা বোঝার জন্য। সেখানে আমরা দেখেছি যে বড় একটা নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালের শেষের দিকে যেখানে দারিদ্র্যের হার বলা হয়েছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ, তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের গবেষণা অনুযায়ী নতুন করে ২০ বা ২১ শতাংশ দারিদ্র্য যোগ হয়েছে। এদের আমরা বলছি নতুন দরিদ্র। যারা হয়তো দারিদ্র্যসীমার ওপরে ছিল। খুব যে ওপরে ছিল সেটা কিন্তু না। তারা আবার এখন দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে গেছে। সেখান থেকে পুরোপুরি ফিরতে পারছে না। এই যে বললাম সেবা খাতের বিশাল অনানুষ্ঠানিক যে জীবিকাগুলো ছিল তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে আছে। বিশেষ করে আমাদের যুবক শ্রেণির মধ্যে আগে থেকেই এক-তৃতীয়াংশ কাজেও নেই, শিক্ষায়ও নেই, প্রশিক্ষণেও নেই। সেই বাস্তবতা হয়তো এখন আরও করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অর্থনীতি নিয়ে যখন আলোচনা করব, এই দুই পর্যায়ে আলোচনা করাটা অত্যন্ত জরুরি। একটা হচ্ছে সামষ্টিক সূচকের আলোচনা, আরেকটা হচ্ছে পারিবারিক অর্থনীতির আলোচনা। এই দুটোর মধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতি সামাল দেওয়া অনেকটাই হয়েছে। এতে সরকার ও জনগণ উভয়ই কৃতিত্বের দাবিদার। পারিবারিক অর্থনীতির জায়গাটা এখনো অত্যন্ত করুণ অবস্থায় আছে। সেখানে সামাজিক নিরাপত্তার সহায়তা এই জায়গাটায় আরও জোরদার করা প্রয়োজন। ২০২০ সালের বাস্তবতায় আমরা দেখেছি, আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মাথায় রেখেই করা হয়েছে। অথচ বড় আঘাত এসেছে কিন্তু নগর দরিদ্রদের ওপর। তাদের জন্য কার্যকর স্থায়ী নতুন কার্যপ্রণালী প্রয়োজন। হয়তো সরকার এটা শুরু করেছে। দাতা সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো করছে। আমরাও করছি। সরকারের এখানে আরও নতুন মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

করোনায় রেমিট্যান্স বাড়ার যে বিষয়টা রয়েছে সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একটা হচ্ছে যে রেমিট্যান্স বাড়ছে এটার ব্যাখ্যাটা কী? আমাদের রেমিট্যান্স আসে মূলত দুটো মাধ্যমে একটা হলো সরকারি চ্যানেলে আরেকটি হলো হুন্ডির মাধ্যমে। হুন্ডির পরিসংখ্যানটা আমাদের রেমিট্যান্স পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয় না। সরকার কিন্তু এর মধ্যে একটা পলিসি স্টেপ নিয়েছে সেটা ভালো একটা উদ্যোগ। সেটা হলো, সরকারি পথে কেউ রেমিট্যান্স পাঠালে তাকে প্রণোদনা দেওয়া হবে। এটা সম্ভব যে, বেসরকারি পথে যে টাকাটা আসত সেটা হয়তো এখন সরকারিভাবে আসছে। এ কারণেও রেকর্ড হতে পারে। দুটো মিলিয়ে কী অবস্থায় আছে সেটা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। আরেকটি বিষয় হলো অনেকেই বিদেশ থেকে চলে আসছে। যারা চলে আসে তারা তো শুধু নিয়মিত যে টাকাটা পাঠাত সেটা নিয়ে আসে না। তারা আসলে জমানো সবকিছুই সঙ্গে নিয়ে আসে। সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

করোনার মধ্যেও আলোচনার বিষয় ছিল জিডিপি। এই আলোচনাটা অতিমাত্রায় রাজনৈতিক আলোচনা হয়ে গেছে। এই আলোচনাটা এখন আর অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে নেই। দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো ধরে রাখার একটা চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে আছে। এটা করতে পেরেছে। কৃষি উৎপাদনে বড় ধরনের ঘাটতি হয়নি। বড় রপ্তানি খাত তথা পোশাক ও ম্যানপাওয়ার থেকে ভালো আয় আসছে। প্রথম দিকের আতঙ্কের পরে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, না অর্থনীতিকে সচল করতে হবে। অর্থনীতির চাকাটা চলমান রাখাটা জরুরি এটা সরকার ও জনগণ মনে করছে। সুতরাং জিডিপির যে আলোচনাটা আমরা যদি অর্থনীতিবিদ হিসেবে আলোচনা করতে চাই তাহলে যেসব মাপকাঠিতে জিডিপি পরিমাপ করা হয় সেসব সূচক নিয়ে আলাাদাভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর যে ধাক্কা এসেছে। ২০ শতাংশ দরিদ্রের সঙ্গে আরও ২০ শতাংশ যুক্ত হয়েছে। তাদের নিয়ে কাজ করতে হবে। সেবা খাতের ওপর যে বিশাল ধাক্কা লেগেছে সেটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেজন্য আমি যেটা মনে করি, জিডিপিকে কেন্দ্র করে এই যে অতি মাত্রায় রাজনৈতিক আলোচনা সেটা অর্থনীতির জন্য খুব একটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি না। আমি প্রস্তাব করতে চাই, এরপর থেকে মাথাপিছু আয় হিসাব করার সময় আয়ের দিক থেকে নিচের দিকের ৪০ শতাংশের মাথাপিছু আয় কত সেটাও যেন তুলে ধরা হয়। তাহলে একটা মোটামুটি দেশের অর্থনীতির একটা চিত্র ফুটে উঠবে। এই দুইটা পাশাপাশি আলোচনা করলে সামষ্টিক ও পারিবারিক অর্থনীতির সমস্যাগুলো চিহ্নিত হবে।

২০২০ সালে আরও কয়েকটি বিষয় অর্থনীতিবিদদের মনোযোগে চলে এসেছে। জিডিপি সূচকটা যেমন অতিমাত্রায় রাজনৈতিক সূচক হয়ে গেছে মূল্যস্ফীতির সূচকটাও তেমনি অতিমাত্রায় রাজনৈতিক হয়ে গেছে। এখন থেকে একটা হবে অফিশিয়াল সূচক কী, আরেকটি হবে বাস্তব সূচক কী। আসলে এটা কাম্য নয়। সূচকটা তো আসলে ভালো আলোচনা করতে গেলে একটিই সূচক নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন কিন্তু ঠিকই হয়েছে। এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আমন ও বোরো উৎপাদন খুবই ভালো হয়েছে। যদিও আমনে বন্যায় আঘাত হেনেছে। কিন্তু বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্য নিয়ে নানামুখী কারসাজির যে সূচকগুলো রয়ে গেছে এগুলোর মূল্যস্ফীতি বাড়ার পেছনে কাজ করে। করোনাকালে পরিবহনের ওপর একটা বিধিনিষেধ ছিল এজন্য শহরাঞ্চলে কিছুটা মূল্যস্ফীতি হয়েছে। তবে এটাও কিন্তু সত্য যে বাজার কারসাজিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য মোটা দাগে দায়ী। এর পেছনে কাজ করছে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। এজন্য তারা নানাভাবে প্রভাব খাটায়, সুযোগ-সুবিধা নেয়। নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও তারা প্রভাব খাটিয়ে থাকে। এই বিষয়ে খুবই জরুরি ভিত্তিতে নজর দেওয়া দরকার।

খাদ্যদ্রব্য নিয়ে মূল্যস্ফীতির আলোচনা হয়ে থাকে। তবে শুধু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আলোচনা করলে মূল্যস্ফীতির আংশিক আলোচনা হয়। খাদ্য বহির্ভূত যেসব বিষয় আছে যেমন ধরেন স্বাস্থ্যসেবা, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সেবা, পরিবহন সেবা বা অন্যান্য যে সব সেবা গ্রহণ করি সেগুলোও কিন্তু আলোচনায় আনা প্রয়োজন। এই করোনার মধ্যেও কিন্তু এই সব সেবার মূল্য বেড়েছে। অথচ মূল্যস্ফীতিতে এগুলো আলোচনায় না আসায় সেভাবে নজর দেওয়া হয় না। এসব খাদ্যদ্রব্য বহির্ভূত খরচের ধাক্কায় নিম্ন মধ্যবিত্তের বড় একটি অংশ রাজধানী থেকে বিতাড়িত হয়েছে। জুনের গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে প্রায় ১৬ শতাংশ এমন শ্রেণির লোকজন রাজধানী ছেড়ে গ্রামে বা ছোট শহরে আশ্রয় নিয়েছে। এগুলো এখন আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

করোনাকালে এত যে চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা, এগুলো দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেওয়া হচ্ছে কি না এটি একটি বড় প্রশ্ন আজকের সময়ে। জবাবদিহির বিষয়গুলো বাংলাদেশে অনেকাংশে অনুপস্থিত। ২০২০ সালে স্বাস্থ্য খাতে যে অস্থিরতা ছিল সেটা ভয়াবহ। সেখানে কোনো জবাবদিহি ছিল না। করোনা মোকাবিলার সঙ্গে সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মেলালে চলবে না। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। একজন নাগরিক স্বাস্থ্য খাতে মোট খরচের ৭০ শতাংশ নিজের পকেট থেকে ব্যয় করে কিন্তু তার অর্ধেক পরিমাণ সেবাও পায় না। বাজার নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে যারা কাজ করে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। কাজের মূল্যায়ন বিবেচনায় তাদের মূল্যায়িত করা হয় না। দেশে এই জবাবদিহির যে সংকট আছে তা দূর করতে না পারলে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সৃষ্টি হবে।

লেখক: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং ব্র্যাকের চেয়ারম্যান-hossain.rahman@gmail.com

ভয়েস/আআ